高速道路の料金所でETCレーンと一般レーンの違いを見落とし、思わぬトラブルに巻き込まれた経験はありませんか。

レーン選択を誤ると開閉バーが開かず停止を余儀なくされたり、通行料金の清算に手間取ったりすることもあるでしょう。

本記事では、ETCと一般レーンの間違いによって起こる典型的なトラブル事例と、その場での正しい対処法をわかりやすく解説。

安心・安全に高速道路を利用するための注意点も整理しています。

ETCレーンと一般レーンの違いを正しく理解する

高速道路の料金所には、ETC専用レーンと一般レーンの2種類が存在します。

それぞれの仕組みや利用条件を知らずに進入すると、思わぬトラブルに発展するリスクが高まります。

スムーズに通行するためには、事前に両者の違いをしっかり理解しておくことが欠かせません。

ETC専用レーンはETC車載器が必要

ETC専用レーンを通行するには、車内にETC車載器が搭載され、ETCカードが正しく挿入されている必要があります。

このレーンはETC信号を受信して開閉バーが自動で作動する仕組みです。

車載器がない車両はレーンに進入できないため、間違って入ると立ち往生してしまう恐れがあります。

一般レーンは現金・ETC両方に対応している

一般レーンは現金での支払いに対応しているほか、ETC車載器を搭載した車両も通行可能です。

有人ブースが設置されている場合が多く、ETCに不具合があった際のバックアップとして利用しやすいのが特長。

ただし、ETCゲートとは開閉のタイミングが異なるため、運転にはより慎重さが求められます。

ETC・一般レーンは混同しやすいため注意が必要

ETCレーンと一般レーンは設置場所や表示が似ているケースがあり、見慣れない場所では特に間違いやすくなります。

進入時にレーン上部の表示を見落とすと、ETC未対応車が専用レーンに入ってしまうケースも珍しくありません。

時間帯や混雑状況によってもレーンの開放状況が変わるため、都度の確認が重要です。

ETCレーンと一般レーンの間違いによる主なトラブル事例

ETCレーンと一般レーンを誤って進入してしまうと、スムーズな通行が妨げられて交通の妨げや思わぬ追加費用が発生することがあります。

ここでは実際に多く見られる代表的なトラブル事例を取り上げ、原因と起こりうる状況を具体的に解説します。

未然に防ぐためにもパターンを知っておくことが重要です。

ETCカード未挿入でETC専用レーンに進入してしまう

車載器にETCカードを挿していない状態でETC専用レーンに入ると、バーが開かず急停止を余儀なくされます。

後続車との追突リスクが高まり、非常に危険な状況です。

また係員対応により通行処理が必要となり、時間もかかるため注意が必要でしょう。

現金車両がETC専用レーンに進入して開閉バーが開かない

ETC車載器が搭載されていない車でETC専用レーンに進入すると、通信が成立せずゲートが反応しません。

この場合、車はその場で停止し、係員の対応を待つことになります。

周囲の流れを妨げる原因にもなり、非常に迷惑をかける結果となるでしょう。

ETC車両が一般レーンに進入して通行証を発券されてしまう

ETC車載器を搭載していても、一般レーンに入ると自動的な料金処理が行われず、通行券が発券される場合があります。

これにより本来のETC割引が適用されず、通常料金を支払うことになる可能性が高まることに。

ETC利用のメリットを失う原因となるため、進入レーンの選択は慎重に行う必要があります。

高速道路出口でのレーン選択ミスによる料金トラブル

出口でETCレーンに入るべき車両が誤って一般レーンを通ると、システムが正常に通信できずエラーになることがあります。

この場合、料金が二重請求される、あるいは割引が無効となるケースも見受けられます。

精算の手続きに時間を取られることもあり、出口でのレーン確認は非常に重要です。

ETCレーンと一般レーンを間違えたときの対処方法

ETCレーンや一般レーンを誤って進入してしまった場合でも、冷静に対応すれば大きなトラブルにはなりません。

その場の状況に応じて適切な行動を取ることが、安全確保とスムーズな処理につながります。

ここでは具体的な対処法を段階ごとに解説します。

開閉バーが開かない場合はその場で停止する

ETC専用レーンに進入してバーが開かないときは、焦らずその場で停止してください。

無理に突破しようとするとゲートの破損や事故につながり、大きな責任を問われる場合もあります。

まずは周囲の安全を確認し、落ち着いて次の行動に移ることが重要です。

インターホンで係員に連絡して指示を仰ぐ

バーが開かず進めない場合やレーン選択を誤った際は、インターホンで係員に状況を伝えましょう。

料金所には必ず緊急対応用のインターホンが設置されており、係員が適切な指示を出してくれます。

独断で動くよりも案内に従ったほうが安全で確実です。

ゲートを無理に突破した場合は速やかに連絡する

万が一バーが開かない状態でそのまま通過してしまった場合は、必ずNEXCOなどの管理会社に連絡を入れてください。

不正通行と誤解されるおそれがあり、放置すれば追徴金や警告書が届く可能性もあります。

自ら申告することで誠実な対応として処理されやすくなります。

ETCレーンと一般レーンの見分け方と安全な利用方法

ETCと一般レーンの判別は一見すると簡単そうに思えますが、実際には交通状況や案内の見落としなどで混乱しやすいものです。

レーンの種類を正しく識別し、安全に通行するための基本的なチェックポイントを押さえておくことが重要です。

以下で具体的な確認方法と安全な進入のコツを解説します。

レーン上部の表示看板と色で確認

ETCレーンと一般レーンは、レーンの上部に設置された看板の色や表示内容で識別できます。

ETC専用レーンは紫色で「ETC専用」と記載されており、一般レーンは青や白で「一般」や「ETC/一般」と示されています。

文字の色と背景の組み合わせも見分けの重要な要素です。

ETC車載器が反応するタイミングを事前に把握

ETCゲートでは、車載器が電波を受け取り正しく通信できたタイミングで開閉バーが作動します。

そのため、事前にETCの通信がどの位置で行われるかを理解しておくと、万が一の誤作動にも冷静に対応できます。

バーの前で減速し、ETCの音声案内にも注意を向けることが大切です。

進入前に速度を落としてレーンを確認

料金所が近づいたら、早めに減速して進行方向のレーン案内を確認するようにしましょう。

高速で進入すると表示を見落とす危険が増し、判断ミスにつながります。

後続車への配慮を忘れず安全なタイミングで進路を選ぶ必要があります。

同乗者のナビやスマホ操作に気を取られない

料金所手前でレーン選択を誤る原因のひとつに運転中の注意散漫があります。

特に同乗者との会話やスマートフォンの通知、ナビ操作に気を取られることで、判断が遅れる場合があります。

運転中は視線と意識を前方に集中させることが安全運転への第一歩です。

ETC利用時に注意すべき運転習慣

ETCを安全かつスムーズに利用するには、運転中のちょっとした習慣が大きな差を生みます。

一度のミスが交通トラブルや料金の誤請求につながるため、日常的に気をつけたいポイントを押さえておくことが重要です。

ここではETC利用時に心がけたい具体的な運転習慣を紹介します。

ETCカードの差し忘れを防ぐ事前チェックの習慣化

ETCカードの挿し忘れは、専用レーンでの停止やバーの未開閉を招く大きな原因です。

出発前に必ずETC車載器の確認を行うルーティンを設けることで、うっかりミスを防げます。

運転前チェックリストに「ETC確認」を含めると、習慣として定着しやすくなります。

急いでいるときほど冷静にレーンを選ぶ

時間に追われている状況では、焦りから表示の見落としや誤進入が起きやすくなります。

特に分岐点が複雑な料金所では、落ち着いた判断力が必要不可欠です。

レーン選択は速度を落とし、確認を優先する冷静な行動が鍵を握ります。

車種による対応レーンの違いを把握しておく

大型車や二輪車など、車種によって通行可能なETCレーンが制限されている場合があります。

例えば、大型車専用レーンや背の高い車両向けのハイルーフレーンが設置されているケースも存在します。

自分の車種がどのレーンに対応しているかを事前に確認しておくことが、安全通行の基本です。

ETCに関する誤解を正しく解消する

ETCは非常に便利なシステムですが、その仕組みについて正しく理解していないと誤った使い方をしてしまうリスクがあります。

よくある誤解に基づいた行動が、料金の未処理やトラブルの原因となることも少なくありません。

以下に、特に注意すべき誤認ポイントを解説します。

ETCレーンを通れば自動的に料金が正しく処理されるわけではない

ETCレーンを通過したからといって、必ずしも料金処理が完了しているとは限りません。

ETCカードの挿入不備や通信エラーがある場合、バーは開いても課金処理が行われていない可能性があります。

確認音や車載器の表示を見落とさないことが、確実な利用につながります。

ETCカードが有効期限切れでもレーンは開くことがある

ETCカードが期限切れの場合でも通信は行われるため、ゲートのバーが開くことがあります。

しかし料金の請求処理が正常に行われないため、後から未納扱いとなることがあります。

カードの期限は定期的に確認し、更新漏れを防ぐことが重要です。

一般レーンでもETC履歴が残るケースがある

一見関係がなさそうな一般レーンでも、ETC車載器が作動すれば履歴が記録される場合があります。

特に「ETC/一般共用レーン」では、現金払いを選んだつもりでもETC通信が行われていたというケースも存在します。

利用明細を確認する習慣を持つことで、不正確な記録を早期に把握できます。

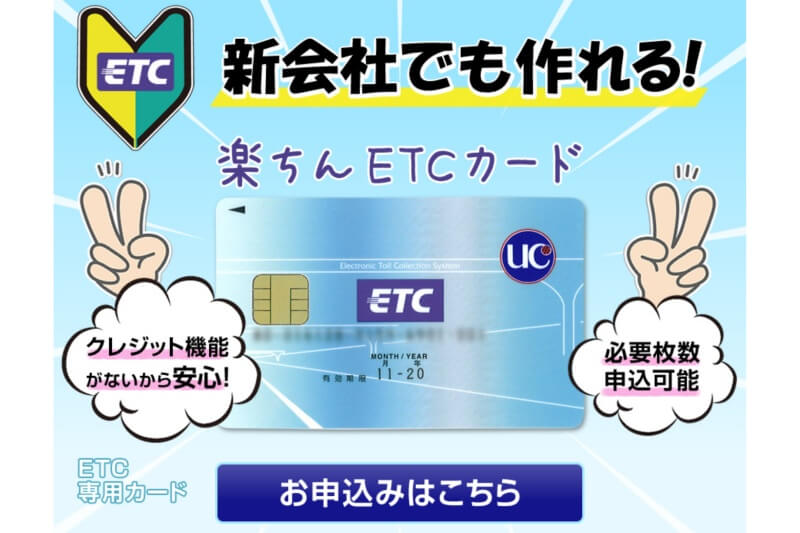

ETCカードのおすすめ発行サービス

ETC協同組合のETCカード

ETC協同組合では、起業したばかりの新しい会社や個人事業主でもETCカードを作れることが特徴です。

クレジット機能がないカードなので複数の従業員が利用する場合でも、現金を渡す手間を省けます。

ETC車載器が設置されていれば自社の車だけでなく、友人の車やレンタカーでも利用できて非常に便利です。

まとめ

ETCと一般レーンの仕組みや違いを正しく理解することは安全運転の基本です。

カードの有効期限や進入レーンの確認を習慣にするだけでも、不要なトラブルは避けられます。

焦らず冷静に判断して事前の確認と注意を怠らないことが、快適な高速道路利用への第一歩です。